To top |

|||

日蓮宗法福寺TOP > 法福寺について 年中行事 > お会式 |

|||

|

To top |

|||

日蓮宗法福寺TOP > 法福寺について 年中行事 > お会式 |

|||

|

ひとつ次のお会式(2016年〜2025年) お会式(2002年〜2015年) 平成27(2015)年11月23日 平成26(2014)年11月23日 平成25(2013)年10月26日 平成24(2012)年11月11日 平成23(2011)年11月13日 平成22(2010)年11月17日 平成21(2009)年11月8日 平成20(2008)年11月9日 平成19(2007)年11月11日 平成18(2006)年11月12日 平成14(2002)年10月27日 平成27(2015)年11月23日  めずらしく晴天となったこの日、お会式が行われました。今年が例年と大きく異なるところは、同日、法燈継承式(現住職の引退式と新住職の就任式)も、二十数年振りに執り行われたことです(今回の画像は、次の一枚を除き、小林忠夫世話人撮影)。  (画像は加工されています) 総代世話人のみなさまは前日からお集まり頂き、ご準備下さいました。そのお陰で…  (画像は加工されています) 準備万端整いました。  (画像は加工されています) いつも以上にお参りが多いため、受付を茶の間と…  (画像は加工されています) 帳場に分けました。  (画像は加工されています) まずは、お会式法要。現住職が、現役の住職としては最後の導師(法要のリーダー)を勤めます。  (画像は加工されています) 次に法燈継承式。最初に払子(ほっす、現代では住職の証し)の授受。これによって、正式に住職が第57世から第58世へ継承されたことになります。  そして、お檀家さんを代表して外山総代から前住職(院首、いんじゅ)へ感謝状の贈呈。  続いて、住職退任挨拶。院首として最初の仕事をもって、法燈継承式が終わります。  (画像は加工されています) 引き続いて、入寺式(新しい住職が就任したこと奉告する式)。副住職が新住職となり、住職としては初めての導師を勤めます。  それに先立ち、住職認証証(日蓮宗管長による、住職であることを認める証)が地元宗務所(*)所長により新住職へ授与されます。 (*)宗務所…日蓮宗の地方機関。新潟県は三部に別れる。法福寺は、旧三島郡や柏崎市ならびに上越市など県西部が範囲となる、新潟県西部宗務所に所属。  式中。新住職による、奉告文(新しい住職が就任したことを奉告し、精進することを誓う文)の奉読。  (画像は加工されています) 大勢の方にお越し頂けました。しかも、ただ参列しているだけではなく、どなたも真剣にお参り下さっており、お顔をご覧頂けないのが残念なほどです。  式後、来賓祝辞、新住職謝辞、総代挨拶、記念撮影と続きます。  (画像は加工されています) そして、場所を住吉屋さんに移し、総代挨拶に続いた乾杯により清宴が始まりました(お斎と法話はお休みしました)。

平成26(2014)年11月23日  不定期開催となって2年目の今年は、11月23日に開催されました。日は異なるのに今年も、雨。  (画像は加工されています) 例年通り、お参りの方々よりも一時間も二時間も早くお越し下さるお手伝いの方々によって準備がすすめられます。  (画像は加工されています) 三連休の中日、雨の中、御都合もありますでしょうに、お集まり頂けることはありがたい限りです。  (画像は一部加工されています) 今回の説教師は御前様。あいにく、ひざの具合が悪く座れないので、立ってお話しをされました。その大まかな内容は、教えを御覧下さい。  法話の後はお斎です。お斎の写真はお斎(おとき)を御覧下さい。 お斎も終わり、みなさんがお帰りになる頃には雨も上がり、晴れ間が見えておりました。

平成25(2013)年10月26日  不定期開催となって最初の今年、10月26日に開催されました。 一昨年同様、雨。「雨だと出足が鈍る」、「いやいや、畑に出られないから、逆にお参りが増える」、「いずれにせよ、今日は中学校で行事があるから、天気に関係なく、例年より少なめかも」などなど、色々な憶測が飛び交いました(結果的には、多少はあまり変わりませんが、楽々さん(後述)のお陰で、いつもと違う方にお目にかかれたように思います)。  お彼岸など他の行事に比べると、お参りの方は少なめですが、それでもこれだけの折におかずが詰められます。  以前よりろうそくの再生に取り組んできました。特別支援学校で御活用頂いたときに御尽力下さった先生から実物を頂戴しましたので展示したところ、「きれい」「かわいい」「すてき」といったお言葉を頂戴しました。  さて、一日の最初は、例年より30分早い10時から始まるお参り。その後、いつもならば法話となるのですが、今年は違います。社会人落語日本一決定戦で優勝したこともある 三流亭楽々さんに一席お願いしました。 この時の様子を、楽々さんご自身のブログで御紹介下さっております。  10時50分から70分間、お顔をご覧に入れられないのが残念なほど、みなさんいつになく、大いに笑ってらっしゃいます。  そして12時(楽々さんは、この2時間後に定例の「ほのぼの寄席」を控えており、お斎をお召し上がる間もなく、車で1時間半ほどの会場まで急いで向かわれました。時間に余裕のない中、法福寺での一席を御快諾下さったこと、改めてお礼申し上げます。楽々さん、ありがとうございました)。  たの〜しく笑った後はお斎です。お斎の写真はお斎(おとき)を御覧下さい。

平成24(2012)年11月11日 久しぶりに雨にあたりませんでした。   台所では当番の方によってお斎の準備がされ、帳場では総代・世話人さんによって受付がなされます。  最初にお参り。今年は先代御住職の十七回忌も同時に営まれました。その後は法話。お会式の法話は御前様が恒例です。その大まかな内容は、教えを御覧下さい。  そしてお斎。お斎の写真はお斎(おとき)を御覧下さい。

平成23(2011)年11月13日  この時期は、雨に恵まれることが多いようです。  多くの方のお力添えによって、お会式が執り行えます。  お参りの後の法話。お会式は御前様の法話です。その大まかな内容は、教えを御覧下さい。  法話の後は、お斎。台所の方々が早くから準備して下さったお陰で、待つことなく、お参りの方々に召し上がって頂けます。お斎の写真はお斎(おとき)を御覧下さい。

平成22(2010)年11月17日  11月の第二日曜日に変更して早5年。しかし、定着には まだまだ時間がかかるようです。とは申せ、お孫さん連れのお姿が見られたのは、誠にありがたい限りでした。 お斎の写真はお斎(おとき)を御覧下さい。

平成21(2009)年11月8日  11月の日曜。今年は特に日が良すぎたようです。結婚式や法事さらにはお葬式と、多くの方が別の用事と重なってしまったため、お参りは まばらでした。  いつもならば茶の間一杯に並べるテーブルも、少なめです。 お斎の写真はお斎(おとき)を御覧下さい。

平成20(2008)年11月9日  法要の始まる2時間以上前から、台所お手伝いの方々が集まり、準備して下さいます。  一瞬、お墓参り用の桶に見えますが、それは形だけ。当然、お汁専用です。  台所でお斎の準備が進む中、まず始めに法要が執り行われます。例によって、サイト管理者出座のため写真はありません。 その後、法話。今回の説教師は御前様です。法話の大まかな内容は、教えを御覧下さい。 お斎の写真はお斎(おとき)を御覧下さい。

平成19(2007)年11月11日 11月第2日曜…今年は11日…に変更して2回目のお会式が行われました。  久しぶりに あいにくの雨模様でした。  法要の後、御前様の法話です。  法話が終わると、お供物をお参りの方に配るべく世話人さんが分けます。   なるべく暖かいものを召し上がって頂くため、御飯とお味噌汁は法話が終わってからよそいます。  お参りの方よりも 一足も二足も早く来て下さる お手伝いの方々によって、お斎が準備万端 整いました。お陰で、その後…  こうして召し上がって頂くことができます。 お斎の写真はお斎(おとき)を御覧下さい。

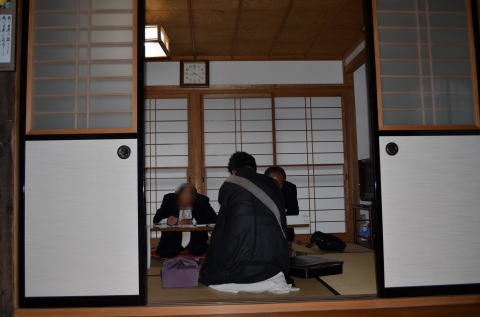

平成19(2007)年11月11日 今年から日が変わり、11月第2日曜…今年は12日…に行われました。  お参りの方々より一足も二足も早く来られ、お斎の準備をする台所手伝いの方々。  帳場(受付)の様子。  法要の始まりを告げる鐘をつく世話人さん。  平日はお参り出来ない方がちらほら見られました。  説教師は副住職です。法話の大まかな内容は、教えを御覧下さい。  お斎を召し上がるお参りの方々。よく見るとストーブがあったり、お参りの方の着物が厚手だったりと、冬の訪れを感じさせます。 お斎の写真はお斎(おとき)を御覧下さい。

平成14(2002)年10月27日 10月27日(日)日蓮聖人の御命日の法要が厳修されました。御命日は10月13日ですが、毎年この日に行っているものです。 寺報『石蕗(つわぶき)』第3号より

|